隨著大氣汙染治理力度不斷加大,廣東省PM2.5濃度(dù)連年下降、達標,相比之下,另一種鮮為人知的汙染物臭氧(yǎng)卻日益(yì)成為影響優良(liáng)天數比例(AQI達標率)的重要因素。從省生態(tài)環境廳公布的今年前五個月全省空氣質量狀況數據來看,臭氧作為全省首要汙染物,占比達39.9%。VOCs、NOx是形成臭氧的必備條件(jiàn),對其的(de)研究和治理已經刻不容緩。

臭氧(O₃)已經超過PM2.5成為廣東省首要汙染物

近地臭氧從哪裏來?

臭氧(O₃)並不是(shì)從汙染源直接排放的,而是由氧氣、氮氧化物(wù)(NOx)及揮發性有機化合物(VOCs)在陽光作用下發生光化學反(fǎn)應形成(chéng),是光化學煙霧的主要成分。

在近地麵聚集高濃度(dù)的臭(chòu)氧,將(jiāng)會降低大氣能見度,導致溫室效(xiào)應,還(hái)可能對(duì)人體造成損(sǔn)害。據了解,因為臭氧產生的時(shí)間恰(qià)逢大多數植物生長季,臭氧濃度增高還會對(duì)植物葉片造成傷害,導(dǎo)致農作(zuò)物減產、森林生產力下降(jiàng)等(děng)。

臭氧已成為全省首要汙染(rǎn)物

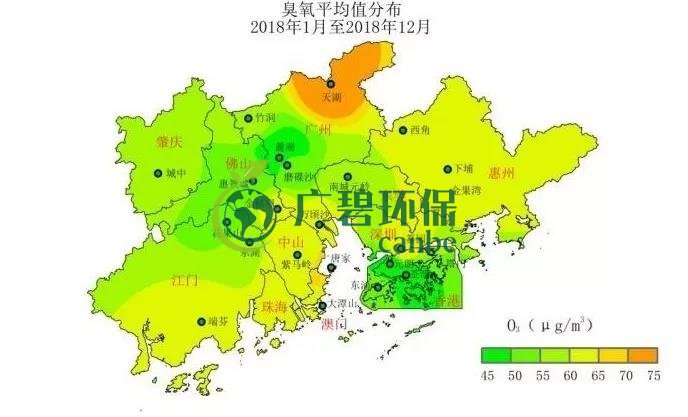

近年來,全國整體臭氧濃度同比均有不同程度上升(shēng)。從廣(guǎng)東省層麵看,全省和(hé)珠(zhū)三角地區(qū),臭氧評價濃度仍處於低濃(nóng)度可控水平,但均(jun1)呈現波動上升趨勢。 “臭氧已經成為(wéi)影響我省AQI達標率的重要因素,在2018年,臭氧作為全(quán)省首要汙染物的比例達59.6%。”省生態環(huán)境廳負責人表示(shì),部分(fèn)城市臭氧濃度始終在(zài)高位運行,臭氧區域濃(nóng)度均值尚未(wèi)出現下(xià)降趨勢。

此前,省生態環境(jìng)廳公布的2019年1月—5月全省空氣質量狀況數據顯示,全省PM2.5平均濃度繼續下降,為27微克/立方米(mǐ),而臭氧作為全(quán)省首要汙染物比例(lì)達(dá)39.9%,高於PM2.5的30.6%。

而進入夏季,臭氧形成所需的光照晴好天氣條件將更為集中出現,葉代啟表示,光照(zhào)充足且氣溫較高(gāo),臭氧汙染可能會更加嚴重。

種類多(duō)來(lái)源複雜(zá)VOCs治理難

除了天氣條(tiáo)件,VOCs、NOx也是臭氧形成的必備條件。廣(guǎng)東環境保護工程職業學院教授級高工鍾流舉曾打(dǎ)了一個形象的比方,就像治(zhì)療痛(tòng)風一樣,痛風表現(xiàn)為尿酸高,減少尿酸高則要少吃海鮮少喝啤酒。臭氧(yǎng)相當於痛風,尿酸(suān)高相當於(yú)光化學(xué)反應,海鮮啤酒才是治理的重點即“VOCs、NOx”。

在省環境監測(cè)中(zhōng)心副主任區宇波看來,和(hé)NOx比起來,“VOCs是臭氧(yǎng)治(zhì)理工作(zuò)的難點和關鍵。”他進一步解釋道,VOCs主要來自機動車、石化工業排放(fàng)和有機溶劑揮發等(děng),種類繁(fán)多,包含上百種(zhǒng)有機物,來源複雜,研究難度(dù)大。

“對大氣VOCs的科學認識(shí)還遠(yuǎn)不能滿足(zú)大氣環境質量改(gǎi)善的管理和決策需求。”區宇波認為,國家層麵(miàn)仍缺少對(duì)大氣VOCs汙染狀況的研究,特別是缺乏係統的VOCs排(pái)放源清單和源成分譜庫、以及缺乏基於環境質量目標的VOCs總量控製技術(shù)方法。

“VOCs具有揮發性,從原料存放(fàng)到(dào)生產,期間每一個工序都伴(bàn)隨著(zhe)排放,必須針對全過程的各個(gè)環節排放采取針對性的治理。”區宇(yǔ)波說,現在“排放—治(zhì)理”一體化管(guǎn)理(lǐ)研究較為匱乏,企業和管理部門對具(jù)體的汙染源控製和治理(lǐ)工作缺乏足夠經驗可供參考,成為控製VOCs排放的瓶頸(jǐng)問題。區宇波表示,多項相關(guān)法規、政策和標準已(yǐ)經陸(lù)續推出,基本涵蓋了(le)大部分重點行業和領域(yù),推動了VOCs減排有法可依、有據可(kě)查。但由於此前的研究基礎薄弱、缺乏基(jī)礎數據,現有的VOCs排放標準仍(réng)不完善,還有一些重點行業的(de)排放標準尚(shàng)未立項,致使排放標準體係的建立進展遲緩,製約了VOCs治理工作的總體推進。

廣東省環境科(kē)學(xué)院負責人也提到,各地區臭氧形成機製的差異較大,特征不同,仍需深(shēn)入研究、精準施策(cè)。臭氧的前體物(NOx 與 VOCs)主要來自城市汙染源,由(yóu)於這些前體物自排放後至臭(chòu)氧(yǎng)形成及升至(zhì)峰(fēng)值,一(yī)般需要數小時,這期間臭氧及其前體物會隨風輸送到其源頭的下風向地方,城(chéng)市的下風向地區容(róng)易出現臭氧峰值(zhí),因此,需要有(yǒu)區(qū)域(yù)防控意識,對NOx和VOCs進行協同控製。

VOCs在(zài)線監測技術是(shì)未來(lái)趨勢

據了解,廣東正加快(kuài)對重點行業,如工業塗裝、印刷、製鞋、家具製造等的VOCs排放治理,積極(jí)探索生態環(huán)境市場化機(jī)製。在佛山,依托“一證式”管理,順德區率先推(tuī)行了VOCs交易(yì)試點。

針對VOCs治理,目前仍存在監測能力不足、治理措施和標(biāo)準不完(wán)善等問題。區宇波指出,VOCs監測是基礎,雖已經有色譜法(fǎ)、質譜法、光譜法等多種在線測量技術,並已建(jiàn)立固(gù)定汙染源廢氣VOCs在線監測係統(tǒng),但在線監測方法在質(zhì)量控製(zhì)、質量管理體係(xì)標準規範上仍不完善。

區宇波介紹,實踐中對VOCs排放量及(jí)化學組分的動態監測,大部分地區仍以“手工采樣+離線分析(xī)”為主,監測頻次和監測結果的時效性明顯不足,無法及(jí)時反映氣體濃度變化情況。而相比於離線監測技術,在線監測技術時間分辨率高,避免了樣(yàng)品的保存運輸等帶來的幹擾,應(yīng)該成為未來VOCs分析檢測發展的主要方向。

實(shí)行分區控製 製定(dìng)針對性防治路線

廣東一(yī)直對大氣汙染物的防治工作十(shí)分重視。經(jīng)過多年的努力,珠三角地區的(de)一次汙染物已經得到了較為有效的控製(zhì)。近年來,廣東陸續發布了《2017年珠江三角洲(zhōu)地區臭氧汙染(rǎn)防治專項行動實施方案》等,針對臭氧汙染提出防控要求(qiú),但總體來說,由於廣東屬於臭氧前體物大量排放、氣候條件有利於臭氧生(shēng)成的地區,臭(chòu)氧汙染防治工作存在著不(bú)小的(de)挑戰(zhàn)。

在(zài)臭氧汙染治(zhì)理方麵,因臭氧是(shì)經光(guāng)化學反應生成的二次汙染物,反應機理複雜,控製難度大。近年來(lái),我國各地紛紛啟動了其(qí)前體物VOCs排放的(de)控製,但尚未建立行之(zhī)有效的防治政(zhèng)策和管理製度。

針(zhēn)對臭氧汙染,應開展係統(tǒng)的科學研究,解決臭氧生成化學機製、汙染的跨區域傳輸等科學問題,為政策的製定(dìng)提供方向性指導。完善相關的法律法(fǎ)規,細化對臭氧前體物的行業管控。製定科學合理的VOCs和NOx協同控製方案,實行臭氧與PM2.5的協同防治。借鑒美國經驗,對我國臭氧汙染實行分區控製,建立我國臭氧控製分區方法,進行臭氧控製區的劃分,並綜合考慮不同區域的特(tè)點,提出針對不同區域、不同前體物的臭氧防治路線。