沙田汙水處理廠(英語:Shatin Sewage Treatment Works,縮寫:STSTW)位(wèi)於香港新界沙田區馬料水水廠街1號,鄰(lín)近沙田馬場(chǎng),是一所傳統工藝汙水處理廠,始建於1982年,麵積約相等於(yú)30座足球場,采用(yòng)二級(生物)處理程序(xù)處理由(yóu)沙田、馬鞍山及大埔白石角地區排放的汙水。

第一期及第二期已完成,而第三期(qī)擴建工程亦於2010年年中完成,每日可(kě)處理23萬立方米汙水和120公噸汙泥。

沙田汙水處理廠是香港目前最大規模的二級(jí)汙水處理廠,服務沙田及馬鞍山約(yuē)60萬居民。將來,此汙水處理廠將(jiāng)重置於一河之(zhī)隔的亞(yà)公(gōng)角(jiǎo)山體內(以岩洞方式建造),而麵積將比赤柱汙水處理廠大15倍。

鳥瞰沙田汙水處理廠

沙田(tián)汙水處理廠歡迎銘牌

沙田汙水處理廠曆史

沙田汙水處理資訊中心

沙田汙(wū)水處理計劃(huá)於1973年開始研究以配合(hé)新界第一(yī)個衛星城市沙田的(de)發展。1975年在現時賽馬會體藝中(zhōng)學的位置建造臨時汙水(shuǐ)處理廠,采用多間隔(gé)式組合處理池及表麵曝(pù)氣(qì)機操作,待永久汙水處理(lǐ)廠啟用後才告拆卸。

另外,香港中文大學亦在1968年建造了私家(jiā)汙水處理處,專(zhuān)門處理大學建築物排出的汙水(除範(fàn)克廉樓使用(yòng)化糞池至今外),直到1982年才並入沙田汙水處理廠排汙網絡。

沙田汙水處理廠第一期的入水口、基本及初級處理設施於1982年投入服務,整個第一期汙水(shuǐ)處(chù)理設施包括二級處理在1984年(nián)落成後全麵操作。第二期於1986年相繼完成,兩期設施可為(wéi)沙田及馬鞍(ān)山區居民處理每天約20多萬(wàn)立方米的汙水。

隨著沙田及馬鞍山急速發展,第三(sān)期擴展於(yú)2001年2月(yuè)開(kāi)始興建(jiàn),第一及第二階段設施於2004年底及2005年底先後落成啟用,餘下工程(chéng)在(zài)2010年(nián)全部完成,可以處理84萬人每天生產(chǎn)約34萬立方米的汙水。

第3階段擴建工程

建造(zào)汙(wū)水入口設施,包括(kuò)1條曝(pù)氣沉砂槽、2套隔濾砂礫設備、2條流量控製及測量槽和1個細隔柵;

建造10個初級沉(chén)澱池和相關的(de)汙泥泵房;

建造10個曝氣(qì)池、1間鼓風機房和相關的排水泵站;

建造20個最後沉(chén)澱池和相關(guān)的汙泥泵房;

設(shè)置紫外光消毒設施;

建造汙泥處理設施,包括6個汙(wū)泥消化池、1間鍋爐房、1間汙泥脫水房連附屬設施,以(yǐ)及擴建現(xiàn)有(yǒu)的汙泥濃縮(suō)房(fáng);

建造1座化驗所(suǒ),包括設置所需設備、辦公室和相關的貯物地方;

修(xiū)建12個現有的曝氣池和(hé)24個現(xiàn)有的最後沉澱池。

搬遷岩洞

發展局局長林鄭月娥於2010年考察北歐城市有關岩(yán)洞的發展後(hòu),聘請(qǐng)顧問作出開拓(tuò)山洞成本及(jí)釋出土地價值等相關財務評(píng)估,於2011年2月24日透露將沙田(tián)汙水處理廠搬遷到對(duì)麵(miàn)亞公角岩洞(dòng)內(女婆山)的可行性極高,從而釋出約28公頃高價值、優質的臨海土地作為房屋及其(qí)他(tā)用途(tú)。

2013年3月,研究顧問及獨立專家評審團經複檢後,確定(dìng)與沙田汙水處理廠相隔城(chéng)門河的亞公角女婆山為最佳(jiā)重置選址,該處屬於堅固的花崗岩地質,無明顯的軟弱(ruò)帶及斷層,非常適合(hé)建設大型(xíng)岩洞,而且於上址(zhǐ)進行搬遷工程不需要(yào)征用大量私人土地。

顧問報告正在評估搬入(rù)岩洞後的(de)沙田汙水處理廠的氣(qì)味影響;通過實驗室(shì)風洞測試,就亞公角女婆山一帶的環境(jìng)、風速(sù)和風向分析,初步評估顯示(shì),透過適當的氣味控製措施及山上遠離居(jū)民的通風口,重置後的沙田汙水處(chù)理廠(chǎng)不會產生不良氣味滋擾附近社區;研究顧問將會進一(yī)步計劃最合適(shì)的氣味控製措施及通風口位置的方案。有關部門最快將會於同月月底在上址進(jìn)行土地勘測工(gōng)程,於同年年中展開第二階段公眾參與活動。

初步資料(liào)顯示,如(rú)果采用鑽(zuàn)爆方法建造項目的(de)主體部分的岩洞,由於鄰近樓宇與有關岩洞位置有(yǒu)相(xiàng)當距離,以現今先進技術及監控措施,能夠有效果地防止工程對(duì)鄰近樓宇結構造成不良影響。

2018年(nián)10月立法會財務委員會通過20.7億元撥款展開工程(chéng),首階段工程於2019年開展,2030年完(wán)成,建成後(hòu)將成為(wéi)亞洲最大型人工岩洞汙(wū)水處理廠,並設立全港首個(gè)“經處理汙(wū)水冷卻係統”,透過“已處理的汙水”為廠房內的機器降溫,而騰出原址28公頃土地可用作發展用途,擬議作住宅、高科技和知識型產業用途。

遷入岩洞後的通風豎井設(shè)於(yú)女婆山西南,即亞公角(jiǎo)山路末端,與最(zuì)接(jiē)近的較大型居民區富(fù)安花園保持約1公裏距離以避(bì)免(miǎn)氣味問(wèn)題影響。不過由於建築成本增加,工程費用超過300億元(2017年估算),較2014年估算的250億(yì)元多50億元(yuán)。

沙田汙水處理廠鳥瞰

沙田汙水處理廠模型

收集汙水

沙田汙水處理廠集水區模型

汙水處理廠入水

沙田汙水處理廠集水區麵(miàn)積達69平方公裏,沙田及馬鞍山,以及大埔區白石角共有18個汙水泵房,將收集到(dào)的汙水送到沙田汙水處理廠,外圍泵房(fáng)以沙田主汙水泵房及馬鞍山汙水泵房為主,合占總輸水量的(de)97%,各泵房的(de)輸水比例如下。

沙田主汙水泵房(76.8%)(簡稱沙田大泵房)

馬鞍山汙水泵(bèng)房(19.5%)

中(zhōng)文大學汙水泵房(2.5%)(簡稱新大(dà)學泵房;取代於1969-1982年間(jiān)使(shǐ)用的(de)中大私家(jiā)汙水處理廠)

大圍汙水泵房(0.9%)

亞公角汙水泵房、白石角1-3號汙水泵房及其餘泵房(0.3%)

沙田汙水泵房

馬鞍山汙水泵房

大圍真空泵房(fáng)

亞公角汙水泵房

處理汙(wū)水

細(xì)隔柵

沉砂池

曝(pù)氣池

混合液分配槽

平流式最後沉澱池(chí)

幅流式最後沉澱池

放流水毒(dú)性測試

一級處理

幼隔篩(Screening)

沙田汙水處理廠有8台細隔柵,可篩除汙水中直徑6毫米或以上的(de)大尺寸渣滓。

螺旋(xuán)式運輸帶(Screw Conveyor)

用以收集篩除出來的廢物。

除砂(Grit Removal)

經隔(gé)篩的汙(wū)水會流入曝氣沉砂(shā)池(Aerated Grit Channel),沉澱後的砂礫(lì)會被抽到分砂機(Grit Classifier),汙水再流往流量槽。

流量測量(Flow Measurement)

沙田汙水處理廠(chǎng)有8條特別設計的流量槽(Flume Channel),利用超聲波水位感應器準確計算入水流量,作為汙水處理廠重要的運行指標。

初(chū)級沉澱(diàn)池(Primary Sedimentation Tank)

汙水繼而進入初級沉澱池,大約50%懸(xuán)浮固體廢物會在此沉澱成為初級汙泥(Primary Sludge)。沙田汙水處理廠共有(yǒu)21個初級沉澱池,每個池(chí)的體積(jī)為55x13x3米。水力停留(liú)時間(jiān)約2小時,較重(chóng)的懸浮物會積聚在池底,較輕的則浮在水麵,池內裝設自動鏈刮係統(Automatic Chain and Flight Scraper),將沉底(dǐ)及浮麵的汙染(rǎn)物收集後作進一(yī)步處理(lǐ)。

二級(生物)處理

二級(生物)處理(Secondary (Biological) Treatment)是利用微生物分解汙水中(zhōng)的汙染物。沙田汙水(shuǐ)處理廠采用A/O活性汙泥法,即使活性汙泥懸浮於汙水(shuǐ)中,同時曝氣,讓活性汙泥與汙水中(zhōng)汙染物與溶解氧充分接觸,汙泥中(zhōng)微生物利用汙(wū)水中汙染物作為營養(yǎng)生長繁殖,汙染物(wù)得以降解。

曝氣池(Aeration Tank)

沙田汙水處理廠共有22個曝氣池,單體尺寸為88x13x5米,有效容積5,720立方米,分為前端的(de)缺氧區(不用曝氣,占28%全池麵積)和之後(hòu)的曝氣區(占72%全池麵積(jī))兩部分,缺氧區(qū)設有攪拌機(Mixer),而曝氣區設(shè)有約2000個空氣擴散器(Air Diffuser,每天耗氣量約40,000-100,000立(lì)方米)、回流泵及管道,有機汙染物最終分解為(wéi)二氧化碳、水及(jí)氮氣等。

經初級沉澱的汙水流入曝氣池作生物處理,壓縮空(kōng)氣經管道及擴散器輸送到曝氣區,為微生物提供生長所需(xū)的氧氣。汙水中的有機(jī)物在好氧環境下被好氧微生(shēng)物(wù)氧化分解,同時硝化細菌進行硝(xiāo)化作用,將銨鹽氧化為(wéi)硝酸(suān)鹽。富含硝酸(suān)鹽的汙水被回流到曝氣池前端的缺氧區(qū)(Anoxic Zone),進行(háng)反(fǎn)硝化作用,將硝酸鹽和亞硝酸鹽被還原為無害的(de)氮氣,釋放於空氣中,汙水中含氮汙染物得以降解。

最後沉澱

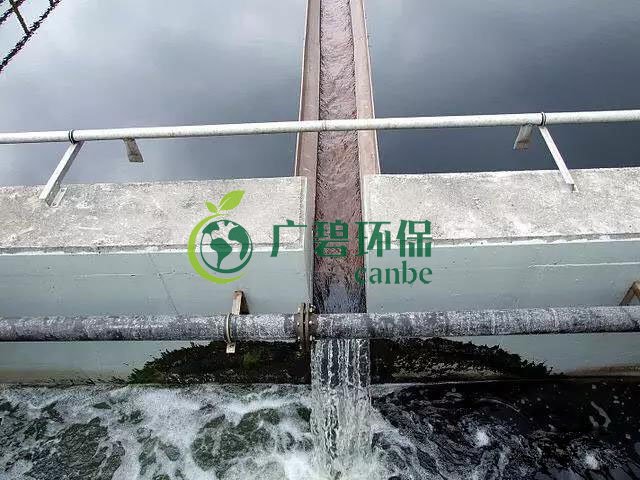

混(hún)合液自曝氣池出水,經配置有流量控製水閘(Flow Control Penstock)的(de)分水槽進入最後沉澱池。

最後沉澱池(Final Sedimentation Tank)

沙田汙水處理廠共有24個幅流式最後沉澱池(直徑27.5米)及20個平流式最後沉澱池(42x12x5米),利用物理沉澱或浮除原理,將汙水中大部分活性(xìng)汙泥和懸浮物質清除,上層澄清的放流水經收集槽輸(shū)往池側的磚紅色泵房作排(pái)放。

沉澱池底的活性汙泥會經由地下(xià)管道輸往回流活性汙泥泵房的水井,大部分會回流至曝氣池曝氣段,餘下的稱為剩餘汙泥(Surplus Activated Sludge),經(jīng)濃(nóng)縮後再送往消(xiāo)化缸處理。

消毒

經過二級處理的汙水可清除汙水中達99%的病菌,為要(yào)進一步減低病菌的風險,處理後的(de)汙水需再(zài)經消毒然後才排放到附近水體。沙田汙水處理廠使(shǐ)用紫外光照射消毒技術,合乎經濟效益而又符合環境標準。整項(xiàng)紫外光消毒工程將於2008年初(chū)展開,於2009年完成(chéng)。

空氣擴(kuò)散器

溶解氧測量計

沉澱池底的活性汙泥

回流混合液槽(cáo)

初級沉澱池

曝氣池池麵

最後(hòu)沉(chén)澱池池麵

清潔的放(fàng)流水

處理汙泥

回流活性汙泥泵房

氣提式消化缸

發(fā)電機房

汙泥(ní)儲存缸

汙泥(ní)脫水機(jī)房

汙(wū)泥消化

回流活(huó)性汙泥(Return Activated Sludge,簡稱RAS)

在最後沉澱池底部的活性汙泥(ní)由4台離(lí)心泵(Screw-Centrifugal Pump)回流到曝氣池曝氣段入(rù)口,以確保池內有足夠活性(xìng)汙泥量和微生物量,維持汙水處理廠的正常運行。每台泵由一個68千(qiān)瓦馬達帶動,最高流量每秒0.517立方米,回流比為100%。

剩餘活性汙(wū)泥(Surplus Activated Sludge,簡稱SAS)

剩(shèng)餘活性汙(wū)泥由汙泥泵送到6台離心機〈Centrifuge〉加以濃縮,再輸送往(wǎng)厭氧汙泥消化缸(gāng)。

剩餘汙泥(ní)處理與處置

1、厭氧消化

沙田汙水處理廠(chǎng)共有14座(zuò)厭氧汙泥消化缸(Anaerobic Sludge Digestion Tank),第一及第二期8個是(shì)氣提式(Gas Mixing Type)消化(huà)缸,每(měi)個缸容(róng)量2960立方米,利用壓縮沼氣攪拌(bàn)汙泥,其餘6個位(wèi)於(yú)第三期是機械攪拌式(Mechanical Mixing Type)消化缸,每(měi)個缸容量3720立方米,利用內置(zhì)機械循環攪(jiǎo)拌泵攪拌汙泥。

初(chū)級汙泥及濃縮後的剩餘(yú)活性(xìng)汙泥在汙泥消化缸內進行厭氧消化過程,消化缸內保持在攝氏35度左右,利用有機生物在(zài)厭氧的環境下發酵分(fèn)解汙泥中有機物質達到穩定狀態。

2、沼氣

在厭氧消化過程中會產生沼氣,內含甲烷,可作燃料推動發電機。沙田汙水處理廠(chǎng)配備雙燃料發電機(Dual Fuel Generator),以沼(zhǎo)氣或柴油發動,可輸出1100千瓦電力。

3、汙泥脫水(Sludge Dewatering)

消化後(hòu)的汙泥先以(yǐ)離心式脫水機(Dewatering Centrifuge)脫水,然後運往屯門汙泥焚化(huà)爐處(chù)理。

雙燃料發電機

甲烷氣缸

柴油缸

發電(diàn)機房變壓器

氣提式攪拌(bàn)器

旋轉輸送帶

離心(xīn)式(shì)脫水機

回流活性汙泥泵房內設施

汙泥及汙水測試

沙田中央化驗室(Shatin Central Laboratory)於2004年(nián)5月搬遷到沙田汙水處理廠化驗室大(dà)樓,由1名化驗師、5名一級技術員、14名二級技術員(yuán)及1名服務員協同運作,每月(yuè)負責測試約3,000個汙水及20,000個汙泥樣本,主要測試包括(kuò)生化需氧(yǎng)量、化學需氧量、總懸浮固體、總固體(Total Solids)、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮(Nitrite Nitrogen)、總克氏氮量(Total Kjeldahl Nitrogen)、正(zhèng)磷酸鹽(ortho-Phosphate)、總磷(lín)量(liàng)(Total Phosphorus)、氯化物、硫化物(wù)、重金屬、微生物顯微鏡觀察、毒性、大(dà)腸杆(gǎn)菌及(jí)紫外光透光率(lǜ)等。數據結果用於確定放(fàng)流水能符合香(xiāng)港環保署排放標準及為汙水處理廠工作人員用以控製處理程序。

活性汙泥回流技術(shù)

傳統(tǒng)的汙水處理包括了兩輪沉澱程序,在初級沉澱池和最後(hòu)沉澱池之間的生物處理池,加入(rù)可(kě)以侵蝕微細(xì)汙染物的微(wēi)生物,處理初級沉澱時未能(néng)夠分解的汙染(rǎn)物(wù),而微(wēi)生物則會留在沉澱的剩(shèng)餘活性汙泥中,可以回流到(dào)最終沉澱池池內再用,其餘(yú)汙泥則濃(nóng)縮處理,經過脫水後(hòu)運輸至屯門源.區(qū)汙泥焚(fén)化爐。

2012年,渠務署成功研發“混合沉澱”技術(shù),新技術將微生物直接回(huí)流到初級沉澱(diàn)池,提早分解汙染物,改進汙泥質素,以減少後期處理的程序及時間。

應用此技術(shù)所需要(yào)的設(shè)備的成本約12萬港元,每年運作(zuò)費(fèi)用約8萬港用,使用新技術比較以(yǐ)往(wǎng)每年節省560萬千瓦時能源,減少碳排放3,000公噸、減少排固體廢物700噸(dūn),節省約(yuē)430萬港元電力費(fèi)用。同年,渠(qú)務署為沙田汙水處理廠引入上述。

此技術獲得了由香(xiāng)港環保卓(zhuó)越計(jì)劃頒發的2012年“環保創意卓越獎”優異(yì)獎及由香港(gǎng)工程師學會頒發(fā)的“工程創意大獎2012/13”科技組別冠軍[7]。

殺泥技術測試

香港科技大學發(fā)明殺泥技(jì)術汙(wū)水處理方法,將硫酸鹽還原菌應用於汙水處理,能夠(gòu)減少逾9成的汙泥量,節省逾半汙(wū)水處理費用、淨化時間及儲存汙泥空間。硫酸鹽(yán)還原菌的好處是(shì)生(shēng)長(zhǎng)速度慢、然而效率高,能夠減少汙泥量及緩和臭味。以香(xiāng)港(gǎng)的汙水量計算,傳統(tǒng)技術每日產生約2,000公噸汙泥,殺泥技術則可以大幅度地減少(shǎo)至(zhì)200公噸以下。

於2013年4月起至2015年4月,沙(shā)田汙水處理廠進行該項技術的(de)大型試(shì)驗,每日平均(jun1)處(chù)理1,000立方米汙水。項目(mù)獲得渠務署和創新及科技基金(jīn)等資助共約2,460萬(wàn)港元,為香港資助(zhù)金額最高的獨立環境保護科技研究項目[8]。

水排放

大(dà)埔汙水處理廠經生物處(chù)理(lǐ)過的放(fàng)流水,經海(hǎi)底壓力管道輸送到沙田汙水(shuǐ)處理廠,聯同沙田汙水(shuǐ)處理廠的放流水,由放流水排放泵房(Effluent Export Pumping Station,位於汙水處理廠近側門(mén)入口位置磚紅(hóng)色建築物)經過橫越城門河兩條單車及行人橋(俗稱孖橋)下層的壓力(lì)管道,再穿越一條直(zhí)徑(jìng)3米、長達7.4公裏的輸(shū)水隧道(由(yóu)鄰近汙水處理廠新址的亞公角隧道入口至鳳(fèng)德邨終端出水口)及鳳德道箱形雨(yǔ)水(shuǐ)暗渠,排向啟德明渠,再排放入維多利亞港。

本項排放(fàng)工程於1987年由土木工程署立項,1994年完工;其中,由(yóu)亞公角隧道入口至花心坑一段排水(shuǐ)隧道以隧道鑽挖機興建(jiàn),其餘部分包括花心(xīn)坑村施工豎井以鑽(zuàn)爆方式建造。